残缺之美,中国传统艺术锦灰堆,令人叹为观止的中国“拼贴画”

残缺之美,中国传统艺术锦灰堆,令人叹为观止的中国“拼贴画”

中国传统艺术珍品锦灰堆,起于元代,兴盛于清。

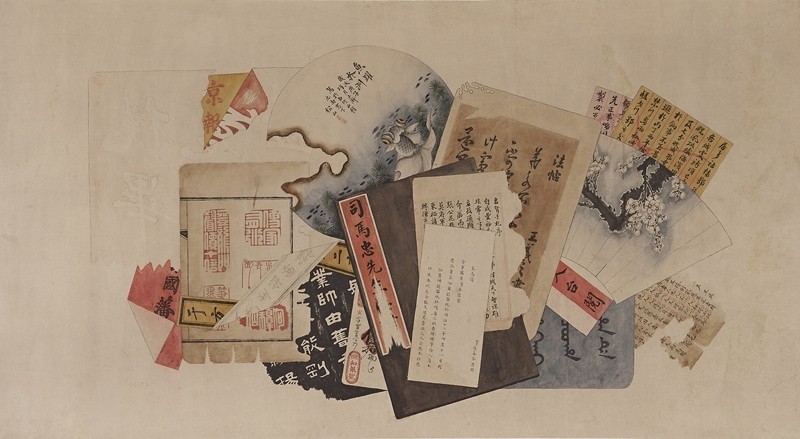

锦灰堆描绘的是虫蛀的书迹、破损的书页、青铜器拓片,碑拓,烧焦的画作、残留的法帖,以及撕裂的信笺等古旧面貌。

看起来残破不堪,像是字纸篓被人打翻了,故又名八破图,或打翻字纸篓。

1900年无款〈八破横披〉,设色纸本

中国古代思想认为,天下万物都可分为阴阳二极,阳为刚,阴为柔。

一黑一白,一阴一阳,一刚一柔,阳刚与阴柔相结合的“中和之美”,也是中国古典艺术的理想境界。

清人刘熙载说,“书要兼备阴阳二气,阴阳刚柔不可偏陂”

《吕氏春秋》在论音乐之美时则主张:“声出于和,和出于适”

与中国艺术讲究的和谐之美不同,抱残守缺的锦灰堆可以算的上是中国绘画艺术上的一朵奇葩。

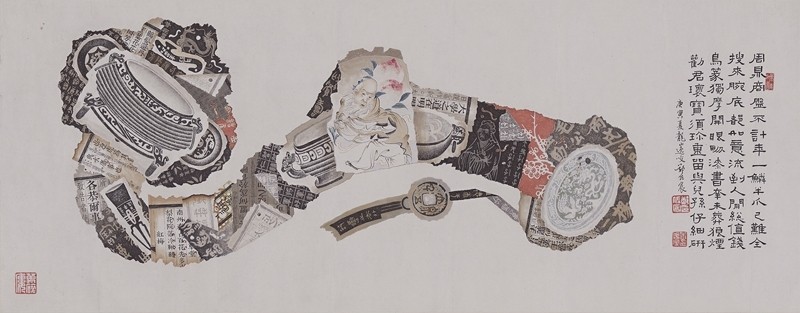

陈炳昌,1945年作〈喜居陋巷〉(正面),设色绢本

初见锦灰堆时,会让人不禁联想到西方艺术绘画上的拼贴(collage)。

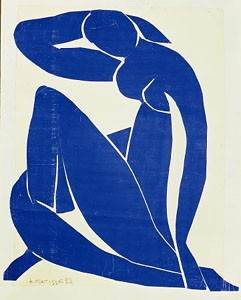

拼贴(collage)一种随性的艺术表达手法,创作者根据自己创意将报纸、杂志、布片或其他材料剪贴在一起,即创作出一件拼贴作品,著名的拼贴作品有:

西班牙画家巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)在1913-14年创作的拼贴画《头》

法国艺术家亨利·马蒂斯在1952年创作的拼贴画《蓝色裸体II》

与只讲究创意而操作简单的拼贴(collage)相比, 中国传统艺术珍品锦灰堆的绘制过程之繁杂令人叹为观止。

“锦灰堆”的画面布局看似杂乱无章,实则乱中有序,既要讲究中国画的疏密聚散、浓淡干湿,且画面中所绘"杂物"应有引用的出处和依据。

更重要的一点是锦灰堆必须是纯手工精心绘制而成,不可以粘贴拼凑。

因为如此,锦灰堆的绘制者往往是艺术创作集大成者。

既要能善写真、草、隶、篆以及能模仿各家字体,又要能善画花鸟鱼虫、山水人物;

除此之外,还必须熟知各种碑拓、还要能篆刻各种印。

刘凌衡,1911年作《八破挂轴》,水墨纸本

郑佐宸1950年所创作的《八破横披》将他描绘的残笺碎纸精心拼凑成一只如意的形状。

朱纬,1903年作《宛若游龙》,设色纸本,

李成仁,1938年作《毁烬残篇》四条屏之一,设色纸本,

19世纪晚期至20世纪初期无款〈会仙友〉,丝织品,

1885至1900年间无款〈断简残篇〉,设色纸本,

研究八破图长达28年,毕业哈佛的美国学者白铃安(Nancy Berliner):“许多八破图透过展现传统文化的断章残篇来哀悼过往,但另有一些也充斥着幽默趣味与隐喻讯息。”

美国学者白铃安(Nancy Berliner)

美国学者白铃安(Nancy Berliner)极其热爱中国古建筑与绘画,1997年曾筹集1.2亿美元,将安徽休宁县黄村一栋两层楼、四水归堂式的传统徽州建筑“荫余堂”,原封不动的搬到美国碧波地·埃塞克斯博物馆。

依照规定,白铃安不能挑选受保护的古民居,只能在尚未被列入任何保护名单的普通古民居中选择。当时,“荫余堂”荒废久已,黄氏后人正打算将其出售,白铃安经过与中国文化、文物、行政部门的沟通,还有黄氏后代的一致同意后,1997年开始了“荫余堂”从中国到美国的“搬迁”工作。

现位于碧波地·埃塞克斯博物馆的荫余堂。

荫余堂的游客。

本文图片引用自美国波士顿美术馆(Museum of Fine Arts, Boston)2017年白铃安(Nancy Berliner)举办的「抱残守缺︰中国八破画(China's 8 Brokens:Puzzles of the Treasured Past)」特展。

谢谢您的阅读,如果您喜欢我的这篇分享,欢迎您关注, 收藏, 点赞,转发和留下您的评论。

“轻松聊艺术”—— 用直白的语言为你解读艺术背后的故事,让我们下期再见。

-

- 2013年博社村缉毒,海陆空3000武警齐出动,广东第一毒村就此覆灭

-

2025-08-08 19:35:03

-

- 云山战役:志愿军入朝首战遭遇美军王牌,血战两天敌被迫撤退

-

2025-08-08 19:32:47

-

- 江苏省政协原副主席王昊的官场沉浮记(附个人工作经历)

-

2025-08-08 19:30:33

-

- 上台26天后,立陶宛新总理醒悟,就等中方派遣大使,两国不能断交

-

2025-08-08 19:28:18

-

- 「视频」网红“人造雪”安全吗?连云港消防实验提醒:小心“喷雪”变“喷火”

-

2025-08-08 19:26:03

-

- 突发!美国在伊拉克发动袭击,7年烧掉3万亿美元,为何拒不撤军?

-

2025-08-08 19:23:48

-

- 国产新剧烂到 “封神”!女主9集被6次性骚扰?剧情遭群嘲

-

2025-08-08 18:21:35

-

- 曹达华赌输1500亿,赌王何鸿燊送他张vip卡,可以一辈子免费吃喝

-

2025-08-08 18:19:20

-

- 现在真的很多人失业在家吗?

-

2025-08-08 18:17:04

-

- 陈毅:战场猛将,文艺双全,非同凡响

-

2025-08-08 18:14:49

-

- 陈慧琳无人敢惹?隐藏25年背景曝光,难怪连向华强都不敢碰她

-

2025-08-08 18:12:33

-

- 中国服装品牌排行榜前十名

-

2025-08-08 18:10:17

-

- 平均数的认识

-

2025-08-08 18:08:02

-

- 业内人士曝光明星选助理标准,粉丝绝对不会用,初始工资3000左右

-

2025-08-08 18:05:46

-

- 分享9部巅峰经典历史剧,经典到无法被超越

-

2025-08-08 18:03:30

-

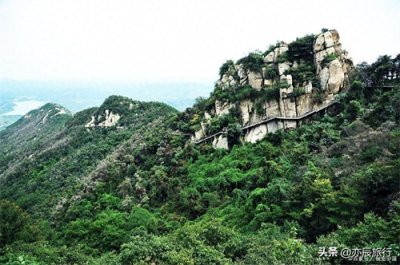

- 咸阳崛起:若为省会,开启陕西新辉煌!

-

2025-08-08 18:01:14

-

- 《闪电侠》追之无味,弃之可惜

-

2025-08-07 18:28:43

-

- “中国首位买精单身女性”叶海洋:花50万生5国混血,现过得怎样

-

2025-08-07 18:26:28

-

- 潍坊必去十大旅游景点推荐,潍坊周边游好去处,你去过几个?

-

2025-08-07 18:24:13

-

- 8000元起,最高续航180公里,这2款低速电动车适合50~70岁老年人

-

2025-08-07 18:21:58

全国十大火车站排名

全国十大火车站排名 两个儿子长大了!詹姆斯大儿子情场得意,小儿子天赋异禀

两个儿子长大了!詹姆斯大儿子情场得意,小儿子天赋异禀