全国人大代表沈泉:为科研而生|两会时间

全国人大代表沈泉:为科研而生|两会时间

点击蓝字“中国电科”,关注CETC品牌微刊

小推说:

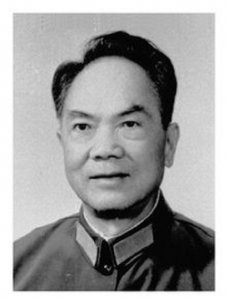

沈泉,十三届全国人大代表,中国电科首席专家,网络通信子集团39所副总工程师兼研发中心主任。全国先进工作者,享受国务院政府特殊津贴,国防科技工业有突出贡献中青年专家,陕西省优秀共产党员,陕西省“三五人才”工程第一层次人选。这样以为优秀的科技工作者,在他的身上究竟会有那些激励人心的故事呢?下面就让我们一起来看看吧。

坐落于西安高新技术产业开发区的网络通信子集团39所,四十多年来,一直致力于卫星、飞船、火箭等空间目标的测量控制和信息通信系统的研发制造,是我国大中型天线系统和整机系统开发应用的主力军,具有成熟的设计、制造经验,39所研制的产品广泛应用于卫星、飞船及多种飞行器测控、卫星通信、遥感与遥测信息接收、深空探测、天体物理研究等多个领域。

研究所内,可谓是精英荟萃,卧虎藏龙。特别是每当提到这么一个人时,所有的39所人,都会投之崇拜敬佩的目光,他身上仿佛可以折射出万道光芒,使人抬头仰望,如同仰望星空。他就是沈泉,一位极具传奇色彩的人物。

“顺其自然”中的厚积薄发

工作30多年来,沈泉的科技硕果累累,很多人觉得,沈泉就是为科研而生的。对此,沈泉笑谈,“一切都是纯属偶然。我们大学同班同学30多人,毕业后有从事教育的,有从事汽车的,还有从事网络的,真正从事与天线相关的不到5人。”

沈泉,毕业于南京大学物理系,1982年来到39所却做起了天线工程,专业并不对口。他说,“刚工作时,工程实践差,甚至连图纸也看不懂。”

那为什么还要选择留在这个行业呢?“当时并没有太多想法,完全是一种顺其自然的状态。”沈泉提到的顺其自然,是指“既来之,则安之”,并非真的什么也不做,而是要学习并掌握不懂、不会的知识,为下一步做好技术研究提前铺路。不断地学习,专学不懂不会的知识,更要带着技巧去学。沈泉说,大学里的某门专业课,大多30到50学时,可如果静下心来学习,一个礼拜就可以把一门课学完;一个学期一般是五、六门课,一个月就可以把某专业的课程全部学完。而专业与专业之间,相差不过三、五门课,那么只要肯花功夫,一个月或两个月就学会了。也许这个时间很多人难以做到,但一年半载总是可以的。

别等到“书到用时方恨少”

沈泉爱看书,这是不争的事实。爱看书的人固然多,但沈泉看书过目不忘。他能在遇上需要论证观点的时候,从众多书目里抽出一本,并快速查到想要的信息。有人说他博闻强识,记忆力好。他说,“在看书的时候,我会找到重要的部分,思考作者为什么这么写,努力还原作者的原意,当你关心作者为什么这么说?作者的思想是什么?为什么讲这句话?等等,这些思考如同做过的事情,会给人留下深刻的记忆,于是,再不好的记忆力也就成为好的了。”

沈泉看书还有一个特点,他并非当下需要什么才看什么,而是在将来可能需要什么就看什么。对沈泉来说,看书是放松的一种方式。他尤为喜欢阅读能够扩充知识面的书,几乎看遍了所有的专业书。也正是如此,很多部门人员当出现技术上的问题或疑惑时,都喜欢找他答疑解惑。即使是遇上没有经历过的技术问题,沈泉也可以给出请教者锦囊妙计。同样的没有经历过,为什么沈泉却知道应从哪些方面考虑和着手呢?他把这归结于爱看书所获得的知识面。“比如我们所不做发射机,但发射机方面的书也要看。”我们扩展专业,就会朝着发射机和接收机这两个方向去扩展,我们不能说中间隔着发射机,说发射机不会做,即使在发射机前面做一个机带,在将来还是不能有一个系统性的扩大。这样,在招标的时候,我们能做的设备而其他家不可以,那么中标是显而易见了。所以说,扩大专业知识面不见得现在有用,却应该储备着。”

认认真真做每一件事,每个人都可以

提到过去已做的某工程产品,他说,“这个产品之所以反复,就是在设计上不够认真,没有全局观念造成的。如果在设计阶段把问题及时发现,就不会出现不可收拾的状况。可如果等到加工好了才发现问题,就改不过来了,就会浪费大量的时间、人力和物力。或者我们马马虎虎地把产品交出去了,用户的满意度也不会高。为什么要一直强调认真,因为只要你认真负责去做,很多问题就会在我们的工作中加以避免。”要说认认真真做每一件事,沈泉当之无愧。

在他的认真里,还有一种坚持。连续波雷达测量系统是我所较为成功的典型产品,目前已做出多套设备,产值过亿。在其研制期间,尽管用户表示,只要不影响使用,技术指标可以低些。设计师也都想简单了事。但作为总师的沈泉认为,必须达到应有的指标数,不能够为了满足其他指标而降低我们的指标。这样才能做出信得过的设备,才能对用户负责。即便是上级领导要求让步、放行,沈泉依然坚持原则。而事实证明,沈泉的坚持是有必要的,最终被用户所认可。沈泉说,“明明知道那样做会出问题还去那样做,既害自己也害所里,一定不可为。”

沈泉认为,很多时候,我们不能仅仅满足于任务书,满足于指标要求,而是要认认真真做每一件事,充分挖掘潜能。他说,“通过不断的积累和叠加,时间久了,就能够自然而然对自己加码,做出来的产品性能指标就更好,水平也会提高得更快。”他还做了分析,“比如,你接一般的任务,做一般的设计,出一般的水平,三五个来回你就成了一般的水平,就成了一般的人了。但是反过来想,你接一般的任务,用二般的工作态度,然后出三般的成绩,这样,当真正要求你的时候,你就能够达到四般的高水平了,任务自然也就会出色地完成了。”

在大多数文科生看来,理科生所学的那些专业是深奥的,难懂的,非常人之所及。但在沈泉看来,只要你想做,就没有什么不可能,也没有什么学不会,关键是看你努力不努力,肯不肯下功夫。其实在我们身边,有很多人明明可以做成很多事,但他们还没有做,就担心自己做不了,做不好。沈泉说,“不用怕,自己不会做,一定会有人出现帮助你,你并不是一个人在战斗,遇到问题还可以借力团队完成任务。”“无论你喜不喜欢做,无论你会不会做,无论你能不能做,只要认认真真去做每一件事,对每个人讲,你的潜质就会被激发,就会被发挥到极致。认认真真做每一件事!只要能做到这一点,每个人都可以!”沈泉再三强调。

“传帮带”,我们自己才是关键

传帮带,作为一种有效的人才培养途径,既是方式和方法,更是氛围和风气。作为研发中心主任,为了培养人才,沈泉付出了很多心血。在某型号天线设计之初,大家都是一头雾水,他认为应“多跑跑,多学习”,于是带着数位年轻同志前去多家优秀企业调研,在调研中开眼界、长见识、学知识。他放手让年轻人独立思考、并行设计,互相取长补短,他则负责严把评审关,就每个环节给出指正和意见,最终取得良好效果。

针对“传帮带”,沈泉还有想法和做法。每周开展一次业务学习,每名员工将近期工作作以总结,大家进行讨论,他来找出问题进行点评。如此,一个人在做,其他所有人都在了解,都在参与,都在成长。

当然,“传帮带”只是一个平台,还须建立在个人学习的基础上。不想学,不去学,“传帮带”并无意义。沈泉说,“在我们讨论的时候,没做过研究的人与做过8深入研究的人相比,是不一样的,前者提不出问题,就算给你讲也没用,带也是白带,因为你根本就没跟上。”

只要他在,我们心里就有底

当问到沈泉身上最大的特点是什么时,与沈泉共事14年、研发中心副主任杨东坦言,“就是爱钻研。有次和沈泉一同出差,电视机开着,他并没有看,脑子里飞速运转,直到凌晨1点了,还在给我讲远望五号船测控天线的跟踪原理。”“他的动手能力也很强,拧螺钉这样的事也要亲自拧。有次某位同志做工作找了很多人,被他批评,因为他认为,很多事情要亲自体会,也会更方便工作。”

过去有人说,“鼻头成方,宜作文章”。意思是,会写文章的人都是天生的,鼻头要“方”、要有肉,才能“文思泉涌”。但如今,整容术非常发达,想要什么样的鼻子都是几分钟的事,所以现在有个好鼻子,也不能保证可以写出好文章。所以,想靠先天传承写好文章已不大可能了。搞科研也一样,没有人一生下来就是科学家,科学家的一切光环都是后天努力的结果。

通讯员/赵琳 统稿/孙晨

主编/任青锋 责编/杨晓艾 校对/尚素娟

-

- 为什么说鲍鹏山的观点要不得?

-

2025-08-25 01:36:17

-

- 贾静雯分享全家福三位女儿齐聚7岁波妞不再婴儿肥让人认不出

-

2025-08-25 01:34:02

-

- 唐静与王新军离婚13年,她独自一人抚养儿子,他娶小7岁影后!

-

2025-08-25 01:31:47

-

- 高考最狂学生林欢:提前20分钟交卷扬言考题太简单,他考了多少分

-

2025-08-25 01:29:32

-

- 第十二届全国少数民族传统体育运动会今晚闭幕 亮点抢先看

-

2025-08-25 01:27:17

-

- 欧美十大金发美女

-

2025-08-25 01:25:02

-

- 八路军359旅最详细战斗序列,营以上各级干部名单,55年授衔情况

-

2025-08-24 04:36:33

-

- 陈漫远:唯一辞衔的上将,年轻时离家革命,回家时母亲已双目失明

-

2025-08-24 04:34:17

-

- 香港女星毛舜筠:3婚2离,三婚嫁给大15岁导演,后悔没嫁给张国荣

-

2025-08-24 04:32:02

-

- 广州市白云工商技师学院2023年春季招生简章公布

-

2025-08-24 04:29:47

-

- 古人笔下的冬至:30首绝美冬至诗词,微笑向寒,温暖相伴

-

2025-08-24 04:27:32

-

- 87版《红楼梦》两任赵姨娘大不同,一人经商,一人遭车祸险成智障

-

2025-08-24 04:25:17

-

- 乔布斯的大女儿借钱上大学,分不到遗产,不如异母妹妹受宠,为啥

-

2025-08-24 04:23:01

-

- 表达方式与表现手法及修辞方法的区别与联系

-

2025-08-24 04:20:46

-

- 车船店脚牙,无罪也该杀之车夫(2)《侯卫东官场笔记》中的司机

-

2025-08-24 04:18:31

-

- 14年韩国世越号沉船,难道是活人祭祀?上海打捞局发现大秘密

-

2025-08-24 04:16:16

-

- 中古贱名的由来——从“丑奴”到十二生肖

-

2025-08-23 20:30:55

-

- 美国首位华裔将军傅履仁:满族富察氏,访华为省门票钱自称中国人

-

2025-08-23 20:28:40

-

- 李赛凤:24岁拍戏烧伤毁容,嫁大17岁豪门老公,被指出轨20岁义子

-

2025-08-23 20:26:25

-

- 国家一级演员陈宝国:从无人问津到一级演员的坎坷之路

-

2025-08-23 20:24:09

全国十大火车站排名

全国十大火车站排名 两个儿子长大了!詹姆斯大儿子情场得意,小儿子天赋异禀

两个儿子长大了!詹姆斯大儿子情场得意,小儿子天赋异禀