呼和浩特之驼城

呼和浩特之驼城

四:驼城兴衰

呼和浩特驼城兴起至衰弱经历了两个阶段,第一阶段是驼城的兴起阶段,明万历末年,归化城驼运业日渐兴起,当时就有了被人称为的旅蒙“老三大号”(天元号、宏图号、范家号)商贸驼队,“三大号“各自有驼1000峰,来经营商贸运输,以北走蒙古喀尔喀,西去迪化(乌鲁木齐)为主。清康熙年间到乾隆年间,拌随着从山西来的随军商人居集在呼和浩特,这就给呼和浩特形成塞外商贸中心,药材、皮毛物资集散地打下有力基础。而这些物资集中后需要运往蒙古喀尔喀草原和西北的迪化(乌鲁木齐)。当时的呼和浩特以北、以西除草原外,多荒无人烟的沙漠地带,往外运输物资由于地理环境的因素,加上马匹属于军用品,故骡马不能托运,只能靠有“沙漠之称”的骆驼才能胜任,于是便在呼和浩特集居大量骆驼来拉运,并在大北街丹府前形成骆驼交易市场。到清乾隆年间据统计呼和浩特有骆驼五万多峰。到清光绪年间,其中旅蒙三大号“大盛魁有驼1500余峰,年贸易白银1000多万两;元盛德有驼900余峰,年贸易白银800万两;天义德有驼900余峰,年贸易白银700多万两”。⑨仅这三家商号就有驼3300余峰。白银年交易量2500多万两。还有大一些的商号20多户,如段泰1000余峰、秦广仁900余峰、许财800余峰等,共有驼12350峰。而三四十峰的字号尚有近百家,三万余峰。

清代,呼和浩特靠驼运起家的著名旅蒙商是大盛魁、元盛德、天义德三大号。

大盛魁总柜

大盛魁是清康熙末年创建于喀尔喀蒙古乌里雅苏台的一家著名旅蒙商,初名“吉盛堂”,雍正二年(1724)改名大盛魁。咸丰年将设在乌里雅苏台的总柜迁入呼和浩特,在西得胜街2号落脚。大盛魁业务广,有分号12家,在呼和浩特有6家。分别是:裕盛后钱庄、通盛远钱庄、天顺泰绸缎店、鼎盛新绸缎店、东达昌茶庄、德亨魁(东盛店)羊马店。大盛魁主要业务是发行商贸票号(龙票)。经营运出的商品主要有:绸、布、糖、茶、烟、铁等生活日用品,返程时再由驼队带回土特畜产品:牛、羊、马、皮毛、药材等。

元盛德

元盛德初称“元盛宏”,是康熙皇帝征噶尔丹时的随军贸易商号。开设早于大盛魁,以拉骆驼去科布多驮运货物和返羊为主。分号有三家京羊庄即:元盛隆、元盛泰、元盛长。民国十七年(1928)元盛德把设在科布尔的货铺全布撤回呼和浩特,呈报停业。

天义德开创于清雍正二年(1724),是一家以放“龙票”为主,兼营收购貂皮、鹿皮、狐狸皮、猞猁皮等,药材有鹿茸、麝香、牛黄、羚羊角等大型商号,总柜设在旧城西顺成街(今呼和浩特市第二职业高等学校)。分号有:天元德、谦元昌京羊庄、天和德茶庄、天元成毡坊等。外蒙古宣布独立后,为避免损失,天义德将大布分财产转移回呼和浩特。余下的资产都出售给俄商。民国十六年(1927)天义德歇业。

呼和浩特养驼户分南北两部分,北门外的养驼户大多为回族,因此比较集中,但是骆驼的数量少;城西城南的养驼户多汉族,养驼户虽少,但是骆驼数量较多。也就是因为城北一带养骆驼户比较多的缘故,能通常看见一连一串的驼队,所以便产生“营坊道的能连能串”歇后语。

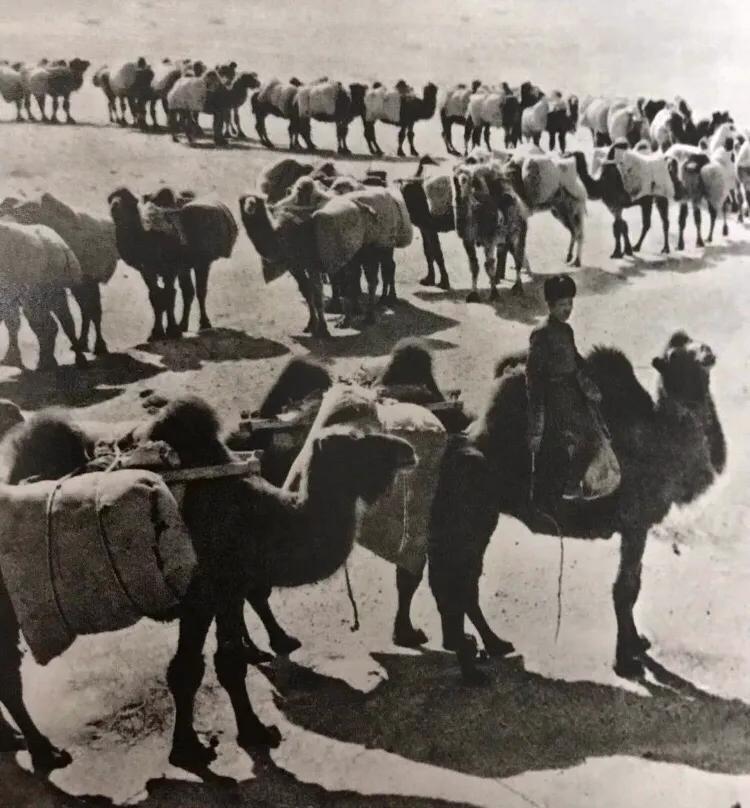

二十世纪六十年代初期,在呼和浩特市旧城区就经常能看到多者数十峰,少则十几峰的驼队行走在街巷中,驼与驼之间都用麻绳拴在一起。每峰间距约1.5米,每10峰便有一峰带铃(驼铃)的骆驼。驼铃,其实很简单,就是用马口铁皮卷成筒状,每个筒长40厘米,粗约15厘米,筒内有大母指粗的铁棍被用细铁丝吊在正中。将铁筒挂在骆驼脖子下,骆驼走在大街上,铁筒就会来回摆动,发出“叮铛叮铛”的响声。

驼队 网络配图侵权删之

呼和浩特的驼道最早形成于唐代,由颜景良编的《呼和浩特交通志》载,唐代有条由内地通往漠北的交通大道,人称“草原丝绸之路”。当时称“回鹘道”。从长安城东北行,过风陵关到太原府,经忻州、朔县到单于大都护府(今和林格尔县土城子),过东西授降城,凡程2300公里,同前道汇合到和林(今蒙古国境内),全程约4000公里。到清代,呼和浩特已经发展成为当时通往新疆、外蒙古及西亚(俄罗斯莫斯科)的重要交通枢纽,是漠南口岸和物资集散地。

清代、呼和浩特通往外蒙古有驼道三条。一条是呼和浩特通往乌里雅苏台,凡60站,全程5320里,即前营路。第二条是呼和浩特去往科布多,凡73站,前54站4970里与前营路并行,后1650里经阿贵、乌兰不浪到科布多,全程6620里,系后营路。第三条去大圐圙(今写作大库伦、即乌兰巴托),计39站全程2870里,称作圐圙路。呼和浩特去往圐圙路有三条,即公主路、电信路、大西路。一是公主路从武川、召河、崔令庙与张家口赴圐圙(库伦)路相会合,再行800里低达大圐圙,此路为最近的一条路。途中有河流、泉水、井水,所以驼队多走此道。二是电信路从呼和浩特出发经武川、二连浩特进入外蒙古,沿电信杆而行,不会迷路。该路平坦,水草不泛,经乌德去大圐圙(乌兰巴托)。三是大西路从呼和浩特出发,沿前后营路北至外蒙古的青岱贝子,转东北行,可达大圐圙。

驼队网络配图侵权删之

民国十三年(1924)11月26日,蒙古人民共和国成立,前营、后营、圐圙三路随即关闭。于是拉骆驼的又从新开劈了呼和浩特至新疆古城(今奇台县)的驼道,称之为绥新路。以古城、迪化(今乌鲁木齐)为终点设三条道路,即北、中、南路。北路经外蒙古沿宁夏、甘肃边境行走。这条路又分大西路、小西路。设64站,长5140里,沿途水草丰茂,所以驼队去新疆多走此道。据当年拉骆驼的石姓驼工回来说:大西路较短,但是途中沙漠多,两站又远,行走艰难。而小西路谁说路程较长,但两站间距小,无阻碍,故驼队多走小西路。该路以呼和浩特为起点,经武川、百灵庙、公忽洞滩进入大西路,从赛圪贴尔偏西北行,进入外蒙古土谢图部,一直行到哈拉牛汇合成一线,到老龙庙再进入新疆,继续行110里到达古城。

民国后,驼运日渐萧条,呼和浩特“驼城”之名遂之逐渐淡化。今天走在呼和浩特市大街小巷,已不见“沙漠之舟”的踪影。至于“驼城”更是遥远的回忆。(未完待续)

文曹建成2016年

(此文已经申报著作权,如转载请注明出处)

-

- 陈思诚出身干部家庭,曾和赵薇是同学,被称为百亿导演花心才子

-

2025-01-08 23:46:34

-

- 我国实控的南海黄岩岛,如今发展的怎么样了?

-

2025-01-08 23:44:20

-

- 历届赛季奖励盘点 段位机制不断完善 奖励层层加码

-

2025-01-08 23:42:06

-

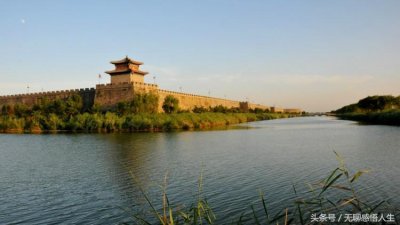

- 河北省邯郸市永年区

-

2025-01-08 23:39:51

-

- 收图啦收图啦,海贼王壁纸第24期(娜美系列)

-

2025-01-08 18:52:38

-

- 解析建国后至56年12月产生的中央组织部领导人的人员构成与级别

-

2025-01-08 18:50:24

-

- 欢乐颂大结局解密:原来只有她们两对结婚了!

-

2025-01-08 18:48:10

-

- 涂磊对女人说的20句经典语录,让你受用一生

-

2025-01-08 18:45:55

-

- 宋江用70多个好汉性命换来的楚州安抚使,相当于现在多大的官

-

2025-01-08 18:43:41

-

- 国内十大著名鬼屋:北京占了第一第二,第三是一所废弃医院

-

2025-01-08 18:41:27

-

- 四十而不惑,五十知天命,不惑指什么,天命又是什么,怎么破解?

-

2025-01-08 18:39:12

-

- 三亚南山海上观音和南山寺的由来

-

2025-01-08 18:36:58

-

- 成都突发地震!

-

2025-01-08 18:34:43

-

- 我们可不可以不分手

-

2025-01-08 18:32:29

-

- 王者荣耀庄周:免控法坦抗伤之王,带你轻松上分

-

2025-01-08 18:30:15

-

- 铁路新规来了!车票实名制又有新变化

-

2025-01-08 18:28:01

-

- 从赤贫国家发展成非洲经济奇迹,博兹瓦纳如何把烂牌打成王炸?

-

2025-01-08 18:25:46

-

- 63岁的黄伟香在剧中扮演阿香的养母,而她的个人生活则鲜为人知

-

2025-01-08 18:23:32

-

- 小龙女的亲生父亲是谁?把小龙女的名字拆开来看就知道了

-

2025-01-08 18:21:18

-

- 广西十大旅游景点,你去过哪个?

-

2025-01-08 18:19:03

西游记中猪八戒最后被封为什么?很多人还不知道

西游记中猪八戒最后被封为什么?很多人还不知道 梁静和丈夫的婚姻有多幸福?看看她有多宠管虎就知道了

梁静和丈夫的婚姻有多幸福?看看她有多宠管虎就知道了