湘桂黔民族古村寨:贵州黎平肇兴侗寨

湘桂黔民族古村寨:贵州黎平肇兴侗寨

肇兴侗寨,坐落在一条狭长的船形谷地中,地处黔、桂、湘三省交界“金三角”地带。是全国最大的侗族自然村寨,有“第一侗寨”之美誉。源于弄抱山的肇兴河从寨中蜿蜒流过,东、南、北三面环着高山,西面为一座低山,山上古树成林,斑竹成片,梯田环绕,环境优美。

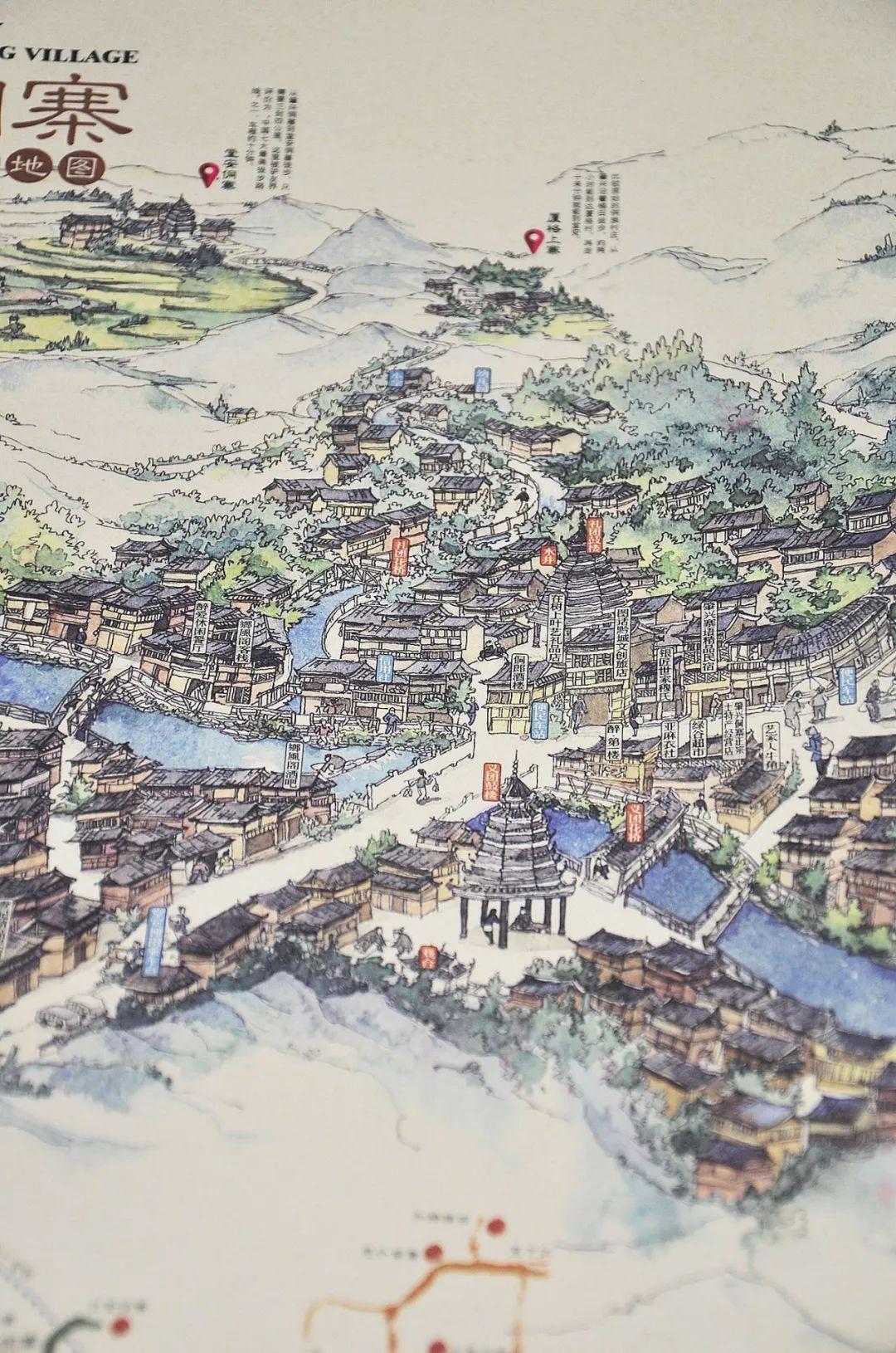

肇兴侗寨手绘地图局部(来源贵阳晚报黔生活)

肇兴——古“肇洞”中心

肇兴是古代“肇洞”的中心,是杂姓合一之地。古之“肇洞”含今之黎平、从江两县交界区的洒洞、云洞、独洞、贯洞、肇洞、顿洞,史称“六洞”。在古代侗族地区的“九溪十峒”或“九溪十八峒”的“峒款”中,“六洞”曾占有一席之地。

清代和民国初年,“六洞”属永从县辖管,到1940年,洒洞、云洞、独洞和贯洞隶从江县,肇洞和顿洞隶黎平县。以今肇兴大寨为中心的古之肇洞,涵盖周边近30个侗族村寨,还包括今黎平县龙额乡的上地坪、岑吾等村寨,故古有“七百贯洞,八百肇洞”之称。

肇兴侗寨——鼓楼、花桥

今之肇兴侗寨,划为上寨村、中寨村和肇兴村3个行政村,村寨却连成整体,有“千家侗寨”之称。传说,最早定居开发肇兴的是陆姓之“暖、闹”兄弟俩中的“闹”。而当地陆氏家谱的记载中则说:“陆氏鼻祖于元朝由江西吉安府而来,明洪武五年,名叫的姣公的祖先迁到了肇兴,先在'高里'的地方居住,洪武六年(1373年)才将山冲里的大树砍伐,修通水道,安家建寨。”故肇兴人又称自己的村寨为“里宰”,即为“进寨”之意。随着人口的发展和外姓氏落难者的不断迁入,为铭记陆氏祖先开疆之功德,均改为陆姓,却保留有袁、龙、满、赢、孟、夏、鲍、马、邓、白等12个内姓。

肇兴是侗族鼓楼文化之乡,鼓楼建筑群是肇兴侗寨的主要标志。肇兴寨中高高耸立着的鼓楼群,及与之相对应的花桥、戏楼、寨门、凉亭等建筑物,同错落有致的干阑民居一起,构成了村寨独有的文化风格。鼓楼作为侗寨的公共建筑,肇兴寨仁、义、礼、智、信5个团寨均各建有一座鼓楼,五座鼓楼象征着寨内的五大房族。仁团地处船头,鼓楼形体较矮;义、礼两团居中,鼓楼形体适中;信寨居尾,鼓楼形体最为高大;且这4座鼓楼均为攒尖顶。智寨居船篷位置,鼓楼的形体和顶形都有考究,其形体适中,顶形变为歇山,与船篷相似。

据考,现今肇兴大寨的5座鼓楼,年代最早的一座为清光绪年间(1875-1908)重建,最晚为20世纪80年代重建。鼓楼以置放有“信鼓”而得名,是人们“集众议事”、“执行款约”、“踩堂祭祖”、“鼓楼葬礼”、“迎宾送客”、“休息娱乐”的场所,是侗寨政治、文化活动的中心。而在不到1000米长的肇兴河上,横跨5座花桥,构架均为三间四架的穿斗木结构,中间的桥架较两侧高,形成桥顶的中央屋面部分升高呈檐状,其中仁、义两寨的两座花桥与鼓楼相接。

肇兴侗寨——人杰地灵

肇兴是人杰地灵之地,也是民风古朴的村寨。从清道光末年到光绪末年的60余年间,肇洞地方的文化教育曾有发展。李宗昉撰《黔记》曾载有:“六洞夷人......女则纺织勤劳,男亦多读书识字者”。纪堂寨陆锡琏(贡生)于清光绪二十四年(1898年)修的《宗族谱》也记载:“大清道光二十二年(1842年)壬寅开科入学以来,一脉子弟渐多读书。”据不完全统计,在这一时期中肇洞有陆永声、陆永祥(均纪堂人)、罗廷显(岑吾寨人)等考中进士。有陆达廷、陆锡逢、陆锡琏、陆学斌、陆永成(均纪堂人)等被选拔为廪生、贡生。还涌现了陆本耸、陆大用两位知书达理的著名侗族歌师、戏师兼律师。咸同年间领导六洞侗族农民起义的陆大汉,也是一个知晓古今、有勇有谋的英雄人物。他在六洞坚持斗争21年,钱粮国课,分文不缴,使侗族人民得以休养生息,发展本地区本民族的经济和文化。

《六洞议款规约》中说到:“唯独六洞未属哪县管,代代出秀才。六洞稳定,风调雨顺,代代有钱粮。”民国初年,纪堂寨已开办中学。1935年,肇兴寨也办了学校。现在,肇兴大寨已有公办完小和初中各一所,培养了大批人才。

肇兴侗寨——侗歌海洋、工艺胜地

肇兴是侗歌的海洋,是侗乡著名的旅游胜地。肇兴是民族民间工艺的集散地和著名的旅游区。走进肇兴,就仿佛走进了民族民间工艺的海洋。肇兴民间工艺种类繁多,编织、刺绣、彩绘、雕刻、剪纸、刻纸等的图案精美,侗锦、侗帕、花带等工艺精湛,花草、昆虫、禽兽、人物等栩栩如生,历史上久负盛名。刺绣多用于衣服和床上饰品,彩绘、雕刻多用于寨门、鼓楼、戏楼、花桥的装饰。还有竹、木、藤加工的各种日常生产生活器具也应有尽有,且都精致实用。

【说明】

1、本文纯属个人学习整理笔记,仅供参考,图片来源网络;

2、资料来源《黎平县志》,有纰漏的地方,欢迎指正,欢迎关注多多交流学习。

-

- 一进门就当后妈,富豪丈夫多次被曝婚外情,结婚14年陈数图什么?

-

2025-03-25 01:27:16

-

- 中国十大禁菜排行:其残忍程度,触目惊心

-

2025-03-24 17:48:27

-

- 杭州十大女神温婉灵秀,江南美女就是独特!

-

2025-03-24 17:46:13

-

- 广西最大的海岛,中国地质年龄最年轻的火山岛,快来一起看海吧

-

2025-03-24 17:43:59

-

- 石头姐Emma Stone的星路历程

-

2025-03-24 17:41:45

-

- 取悦男人的好办法:做个“多情”的女人

-

2025-03-24 17:39:31

-

- 世界三大废弃“鬼城”!曾经热闹繁华,为何会变成荒凉的城镇

-

2025-03-24 17:37:16

-

- JOJO替身大全(一)

-

2025-03-24 17:35:02

-

- 资深导游告诉你江西“老表”的来历

-

2025-03-24 17:32:48

-

- 世界十大棉花生产国

-

2025-03-24 17:30:33

-

- 《速度与激情1》主演现状:有人坚守,有人退出,更有人永远离开

-

2025-03-24 17:28:19

-

- 薰衣草的品种介绍!

-

2025-03-24 17:26:05

-

- 世界惊悚电影赏析之《维多利亚一号》:疯狂楼市滋生出的血腥屠戮

-

2025-03-24 17:23:51

-

- 恋爱动漫推荐

-

2025-03-24 17:21:37

-

- 绝对C位!德国罗伦士Maybach S650西安车展首发

-

2025-03-24 17:19:22

-

- 台湾省的实际面积有多大,除了台湾岛外,竟然还管着100多个岛屿

-

2025-03-24 17:17:08

-

- 每日一问:什么是“岁差”

-

2025-03-24 17:14:54

-

- 食肉菌多恐怖?侵蚀器官溶解组织,身体逐渐腐臭,24小时可夺人命

-

2025-03-24 17:12:40

-

- 初三下学期努力还来得及吗?老师:没有做不到,只有想不到

-

2025-03-24 17:10:25

-

- 《沙海》古潼京究竟隐藏着什么秘密,张大佛爷为何禁止九门进入

-

2025-03-24 17:08:11

农村留守妇女无聊寂寞甘愿出轨,于情于理不合,有违伦理道德

农村留守妇女无聊寂寞甘愿出轨,于情于理不合,有违伦理道德 广州空姐“内衣门”事件遭到曝光! 不雅照片流出, 简直不堪入目

广州空姐“内衣门”事件遭到曝光! 不雅照片流出, 简直不堪入目