为什么说中元节是鬼节 中元节为什么称作鬼节

为什么说中元节是鬼节 中元节为什么称作鬼节

中国有三个鬼节,分别是清明节、中元节和寒衣节。今天农历七月十五,恰好是中元节。

从节日功能来说,一年一个“鬼节”加上死者祭日的祭拜,就能满足需求,为什么要设定三个节日同为“鬼节”呢?

中元节到底是个什么节?

先来说说中元节。

一般认为,中元节,又名“盂兰盆节”、“鬼节”。其实这种认识存在很大的误解。

鬼节、中元节与盂兰盆节,是分属于民间俗信、道教与佛教的说法,三者呈并列关系,而非一个节日的三个不同名称。

民间俗信的“鬼节”中,整个农历七月都应当是“鬼节”,阎王于每年农历七月初一打开鬼门把鬼放出来到阳间觅食,享受人们的供祭,七月最后一天,重关鬼门,群鬼又得返回阴间。

而中元节中的“中元”二字源于道教的三元说,在唐中后期才正式被固定节名。中唐诗人王建(767~830年)《宫词》写道:“看着中元斋日到,自盘金线绣真容。”

东汉末年,道教有“三官”之说,在北魏的时候,道士寇谦之杜撰了三元节神话,有一位叫陈子祷的人,与龙王三公主结为夫妇,分别于正月十五、七月十五和十月十五日生下了天官、地官、水官三兄弟,分掌赐福、赦罪、解厄。中元节是地官赦罪之日,道士在这一天诵经作法事,以三牲五果普度十方孤魂野鬼。

所以,使用“中元节”这个词汇指代的七月十五,其实是“地宫赦罪日”,而民间俗信中,这一天祭祀的鬼并不专为祖先亲人,也包括了孤魂野鬼。

但在中元节形成之前,七月十五早已被佛教征用。

佛教中的七月,原为一个佛的欢喜月,而非“鬼节”。在每年四月十五日至七月十五日,僧人要定居在寺院,安心参悟,不得外出,安居首日(也就是四月十五)是结夏,圆满结束为解夏。七月十五日,和尚们终于能够出来了,很多和尚修行圆满,佛看到这一切,和和尚一样欢喜,故称“欢喜月”。

但为何七月的盂兰盆节成为“鬼节”呢?盂兰盆,是梵文Ulambana的音译,原意为“救倒悬”,即解救在地狱受苦的鬼魂。佛经《盂兰盆经》在西晋时期翻译传入中国,经中有“目连救母”的故事,与当时仍然存有的孝道观念暗合,后被推崇“三教同源说”的南朝的梁武帝萧衍提倡,将其定为一个民俗节日,当时其主要功能是供奉佛祖。只是到了宋代才发生了变化,发展为荐亡度鬼。

这里有必要说一下目连救母的故事。

目连家里有钱,但母亲很吝啬,特别喜欢小动物,常常趁儿子出去的时候,红烧或者清蒸小动物,从不修善,后来死了之后,入了地狱。目连为人孝顺,出家修行,得了神通,看到他母亲在饿鬼之中,就拿着钵盛满饭给母亲吃,谁知道,食物到了他母亲手中,就化为灰烬。目连很是心痛,找到佛祖,佛祖说,你母亲罪孽深重,我一个人救不了,得需要十方众僧威神之力,于是目连于七月十五日建盂兰盆会,借十方僧众之力让母亲吃饱。后来七月十五就成了盂兰盆会的日子。

<img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/3144000bb288c5874bb7~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOaWsOS6rOaKpQ==.image?_iz=58558

-

- 身边的灵异事件真实案例(全国灵异事件真实案例:真实的六大恐怖案件)

-

2025-10-23 06:00:19

-

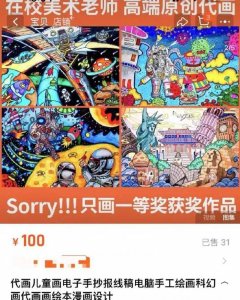

- 人民网怒批:“代画参赛”不过是另一种“花钱买奖”

-

2025-10-23 05:58:04

-

- 女人也爱闷骚性感的男人

-

2025-10-23 05:55:49

-

- 女人出轨后怎么挽回老公才能复合

-

2025-10-23 05:53:34

-

- 男人三十而立,别被三十而立这句话压倒

-

2025-10-23 05:51:19

-

- 锒铛入狱的三位女星:陈昱霖敲诈勒索,吴雨橦盗窃,而她更奇葩!

-

2025-10-23 05:49:04

-

- 看到老公和别的女人在车里车震,怎么办

-

2025-10-23 05:46:49

-

- 热爱祖国的简短句子,爱党爱国的经典句子

-

2025-10-23 05:44:34

-

- 哄女孩子开心,哄女孩开心最高效的方法是什么

-

2025-10-23 03:55:08

-

- 笔记本键盘进水了怎么办?笔记本键盘进水失灵

-

2025-10-23 03:52:53

-

- Overlord:不输给格格兰的4位可爱萝莉,一位是变态,一位超凶!

-

2025-10-23 03:50:38

-

- 佳县美食价格,佳县美食

-

2025-10-23 03:48:23

-

- 夏天洗冷水澡会影响月经吗 夏天洗冷水澡不舒服了怎么办

-

2025-10-23 03:46:08

-

- 维c泡腾片能用开水泡吗 维c泡腾片可以用茶水泡吗

-

2025-10-23 03:43:53

-

- 第三者责任险和交强险一样吗 第三者险和交强险区别

-

2025-10-23 03:41:38

-

- 中东哪些国家有国王,现在有国王的国家有哪些

-

2025-10-23 03:39:23

-

- 人民的名义:高育良没有做什么坏事,他被判刑的真实原因是什么

-

2025-10-23 03:37:08

-

- 汽车轮胎要一起换四个吗(轮胎先换2个还是4个)

-

2025-10-23 03:34:53

-

- 立秋等同于入秋吗(你知道吗?“立秋”不等于入秋!)

-

2025-10-23 01:25:27

-

- 呼叫转移无应答多久转移(无应答呼叫转移什么意思)

-

2025-10-23 01:23:12

全国十大火车站排名

全国十大火车站排名 李小龙究竟有多厉害?创造9项世界纪录,至今没人能挑战成功

李小龙究竟有多厉害?创造9项世界纪录,至今没人能挑战成功