利兹鱼:硬骨鱼之王

利兹鱼:硬骨鱼之王

利兹鱼:硬骨鱼之王

硬骨鱼类是我们再熟悉不过的鱼类家族,平时在市场上见到的鲤鱼、鲫鱼、鲅鱼、安康鱼都属于硬骨鱼类。今天地球上的江河湖海中,共生活有2万多种硬骨鱼类,它们是地球上数量最多的生物之一。地球上现存最大的硬骨鱼类是外形奇特的翻车鱼,体长4米、体重超过2吨,不过与生活在侏罗纪时期的利兹鱼比起来,翻车鱼简直是小不点。

龙之骨

图注:利兹鱼的发现者利兹,图片来自网络

图注:发现的超级大鱼的骨骼化石,图片来自论文

19世纪后期,一个名叫阿尔佛雷德·尼克尔森·利兹(Alfred Nicholson Leeds)的英国贵族喜欢寻找和收藏各种各样的化石。在一次外出寻找化石的过程中,利兹找到了许多巨大的骨头化石,这些化石被认为属于锐龙(剑龙类)。

图注:生活在侏罗纪的锐龙,属于剑龙家族,图片来自网络

1888年夏天,美国古生物学家马什来到英国访问,他被利兹请到家里参观自己的化石收藏。当马什看到那些被认为是锐龙的化石之后指出这些骨头应该属于一种巨大的史前鱼类。利兹家有史前大鱼化石的消息不胫而走,不久鱼类学家亚瑟·史密斯·伍德沃德(Arthur Smith Woodward)就慕名来到利兹家。经过对化石的研究,伍德沃德在1889年将这种史前大鱼命名为利兹鱼(Leedsichthys),属名意为“利兹的鱼”,名字献给化石的发现和保存者。

图注:利兹鱼的命名者伍德沃德,图片来自网络

最大的硬骨鱼类

关于利兹鱼的体型存在着很多说法,由于BBC纪录片《与海怪同行》的误导,有很多人依然相信利兹鱼的体长可达28米,这已经接近蓝鲸的长度啦!

图注:BBC制作的利兹鱼,其腹鳍明显错误,研究显示利兹鱼没有腹鳍而是有臀鳍,图片来自BBC官方网站

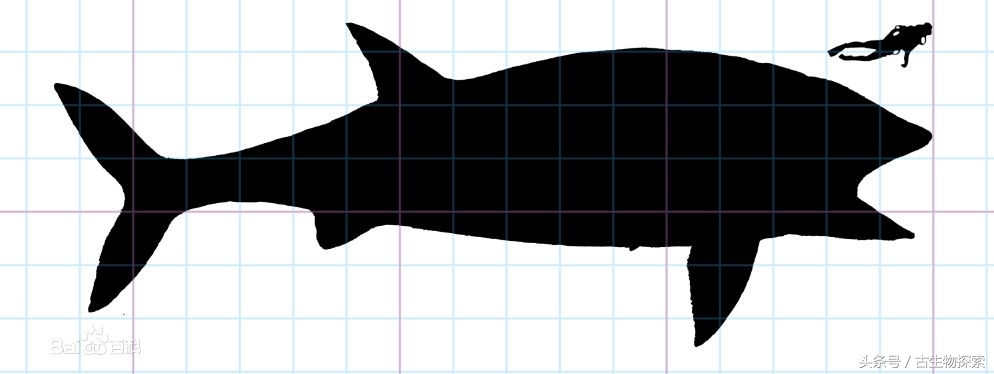

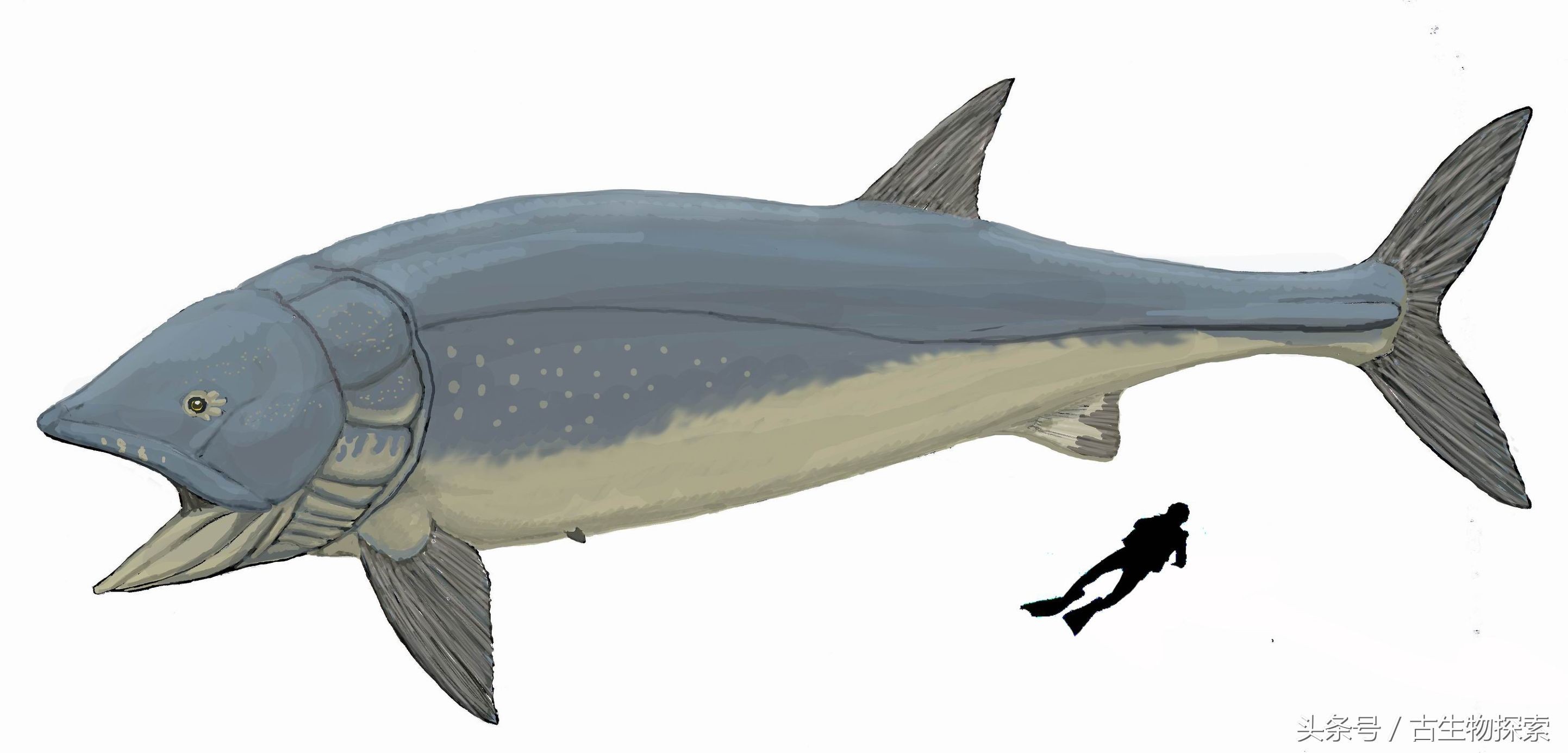

利兹鱼其实并没有那么巨大,根据发现的大量化石推算,一条45岁的利兹鱼体长为16.5米,体重为21吨,这是目前对于利兹鱼体型最合理的计算(因为目前发现的最大的一条利兹鱼是45岁)。

图注:16.5米的利兹鱼与人类相比依然巨大,图片来自RAX博士

与鲸类相比,利兹鱼的体型并不是很大,但是在已知的硬骨鱼类当,它却是绝对的巨人!正如开头介绍的,今天最大的翻车鱼体重只有2吨,最长的皇带鱼虽然与利兹鱼差不多长,但是体重却只有270千克。无论是体长,还是重量,利兹鱼都是当之无愧的硬骨鱼之王。

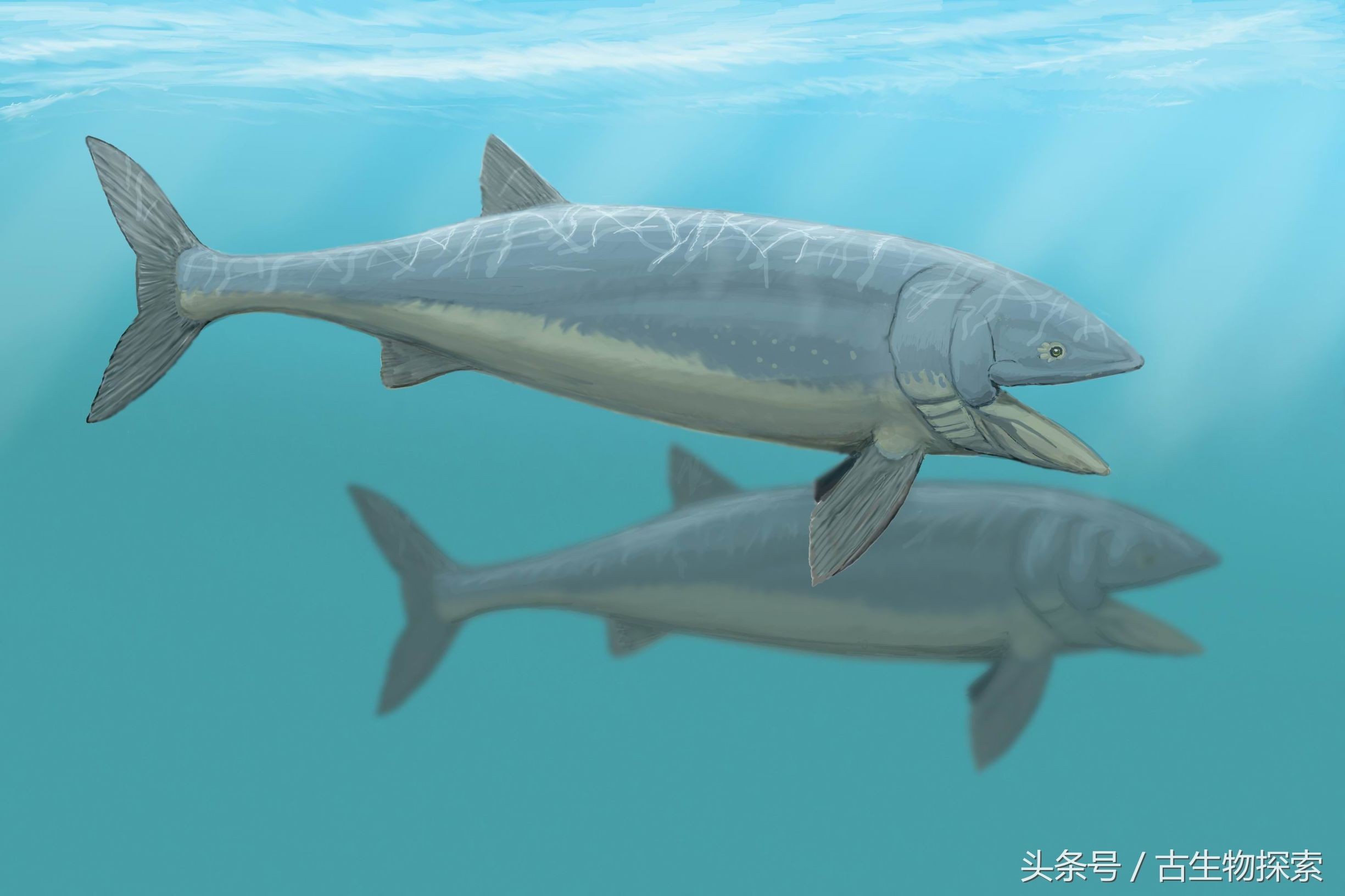

图注:利兹鱼与人类的体型对比,图片来自网络

图注:今天最大的鱼类——翻车鱼,图片来自网络

图注:今天最长的皇带鱼可能与利兹鱼的长度相当,但是体重完全不是一个数量级的,图片来自网络

侏罗纪的海中吸尘器

利兹鱼的体型巨大,脑袋和嘴巴也特别大,看上去有点吓人。不要被利兹鱼的外表吓到,它们其实是非常温和的鱼类,主要以海洋中的浮游生物、藻类、海蜇、小鱼小虾为食,这种食性与今天的鲸鲨和姥鲨非常相似。

图注:在海中进行滤食的姥鲨,利兹鱼与其取食行为相似,图片来自网络

图注:在海洋中滤食性前进的利兹鱼,图片来往网络

在距今1.6亿年前侏罗纪的海洋当中,体型巨大的利兹鱼张着宽大如洞口的嘴巴缓慢游动,其结构特殊的鳃会像滤网一样将食物过滤出来,然后吞到肚子里面。要是水中的食物不够吃,利兹鱼还会潜入海底用大嘴搅动泥沙,然后从泥沙中过滤食物,简直就是一条长着大嘴巴的活体吸尘器。

虽然体型巨大,但是利兹鱼并不是无敌的,在侏罗纪的海洋中生活着许多凶猛的掠食者,包括有鲨鱼、地蜥鳄、滑齿龙等。古生物学家曾经在利兹鱼的化石上发现过地蜥鳄和滑齿龙的咬痕,证明这些掠食者曾经攻击过利兹鱼。看来侏罗纪的海洋中十分危险,温和的利兹鱼想要长大并不是一件容易的事儿啊。

图注:滑齿龙是利兹鱼最大的威胁,图片来自维基百科

请大家记住利兹鱼,因为它是已知最大的硬骨鱼类!

参考文献:

1. Woodward, A.S., 1889, "Notes on some new and little-known British Jurassic Fishes", Annals of the Magazine of natural History, series 6, 4: 405-407

2.Liston, J., Newbrey, M., Challands, T., and Adams, C., 2013, "Growth, age and size of the Jurassic pachycormid Leedsichthys problematicus (Osteichthyes: Actinopterygii) in: Arratia, G., Schultze, H. and Wilson, M. (eds.) Mesozoic Fishes 5 – Global Diversity and Evolution. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München,Germany, pp. 145-175

-

- 宝可梦幻兽

-

2025-08-09 16:01:01

-

- 巴沙尔之剑!一文走进叙利亚老虎师师长,“虎王”哈桑的传奇人生

-

2025-08-09 15:58:46

-

- 央视春节联欢晚会节目清单

-

2025-08-09 15:56:31

-

- “百亿富婆”毛阿敏:43岁冒险产子,丈夫解直锟突然离世

-

2025-08-09 14:56:43

-

- 世界上最大的陆生蟹“椰子蟹”,长相像蜘蛛,竟能开椰子还会爬树

-

2025-08-09 14:54:27

-

- 今年清明不一般,老话说60年不遇,这4类人不宜上坟,看看有你吗

-

2025-08-09 14:52:11

-

- 数不清的黄金与情人,从一介平民到一国总统,萨达姆的传奇一生

-

2025-08-09 14:49:55

-

- 西安航空职业技术学院:国家示范性高职院校

-

2025-08-09 14:47:40

-

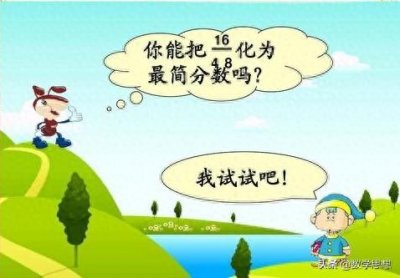

- 分数之最简分数

-

2025-08-09 14:45:24

-

- 什么是中国天眼,为什么要发展中国天眼,中国天眼有什么新突破

-

2025-08-09 14:43:08

-

- 官宣!临沂机场改名!原来新名字是这样来的……

-

2025-08-09 14:40:53

-

- 青瓦台“魔咒”:多棱镜下的韩国政治困境

-

2025-08-09 14:38:37

-

- 奥巴马弟弟在中国定居,并娶了河南姑娘,声称:在中国获得了重生

-

2025-08-09 14:36:21

-

- 【陕西企业文化展播】中交第二公路工程局有限公司

-

2025-08-09 13:29:23

-

- 培养孩子自信心的 5 个方法,家长必看!

-

2025-08-09 13:27:07

-

- 1976年,63岁的开国中将皮定均遇难,夫人张烽说:谁解千古之谜?

-

2025-08-09 13:24:51

-

- 粤西的明珠:电白

-

2025-08-09 13:22:34

-

- 有个好心态到底有多重要?专家回答太到位了

-

2025-08-09 13:20:18

-

- 红色电影故事(46):表现两性间“阶级冲突”的《我们夫妇之间》

-

2025-08-09 13:18:02

-

- 什么是职级,以及如何建立职级体系

-

2025-08-09 13:15:47

全国十大火车站排名

全国十大火车站排名 两个儿子长大了!詹姆斯大儿子情场得意,小儿子天赋异禀

两个儿子长大了!詹姆斯大儿子情场得意,小儿子天赋异禀