号称“冢宰”“天官”的大明98 位吏部尚书

号称“冢宰”“天官”的大明98 位吏部尚书

洪武十三年(公元1380年),明太祖朱元璋裁撤中书省、废除丞相制度后,吏部尚书便因掌握铨选等人事大权而地位迅速上升,一跃成为“六部”“七卿”之长,世称“冢宰”“天官”。有明一代,自洪武十三年始,到崇祯十七年(公元1644年)止,共有可考吏部尚书九十八人,一百零八任。

一、吏部机构职能演化

洪武元年(公元1368年)正月,明太祖朱元璋依据元朝旧制,于中书省下正式设立吏、户、兵、礼、刑、工六部,设立尚书、侍郎、郎中、员外郎、主事等各级别官职,其中“尚书正三品,侍郎正四品,郎中正五品,员外郎正六品,主事正七品”(《明史·卷七十二》)。

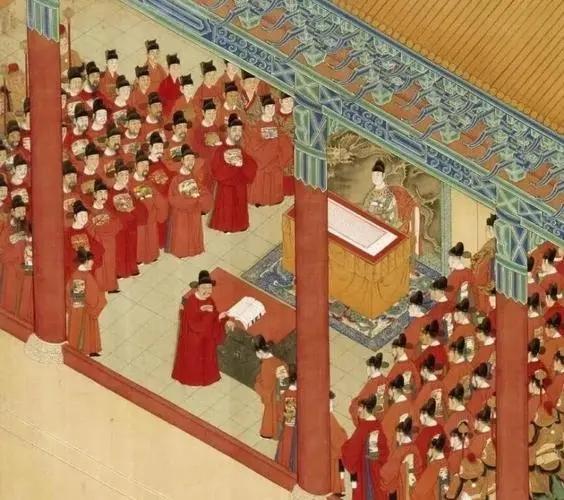

(图片来源于网络)

洪武五年(公元1372年)六月,明太祖朱元璋下令划分六部职能,其中吏部“掌天下官吏选法、封勋、考课之政。其属有三:一曰总部,掌文选;二曰司勋部,掌官制;三曰考功部,掌考核”(《明太祖实录·卷七十四》),吏部的职责得到进一步明确。

洪武六年(公元1373年)六月,明太祖朱元璋确定六部及下辖诸司的设官人数,其中吏部设有主官尚书二人,副官侍郎二人。吏部内设总部、司勋、考功三部,每部设郎中、员外郎各一人,主事各二人,吏部官员总共十六人。

洪武十三年(公元1380年)正月,明太祖朱元璋以“谋不轨”的罪名诛杀左丞相胡惟庸,而后“仿《周官》六卿之制,升六部秩,各设尚书、侍郎一人”(《明史·卷七十二》),由此,吏部由原来的双尚书设置变为单尚书,且尚书品秩都抬升为正二品,不久后又在各部增加侍郎一人。吏部的属部新设司封部,每个属部设立郎中、员外郎、主事各一人。这时吏部属部名称虽然与之后有差异,但吏部机构设置和职能已经基本成型。

洪武二十二年(公元1389)二月,明太祖朱元璋更改六部四个属部的名称,其中吏部总部更名为选部。

洪武二十九年(公元1396)八月,明太祖朱元璋下令更名属部为“清吏司”,其中包含告诫、激励的意思。最终吏部的四个属部:选部更名为文选清吏司、司封部为验封清吏司、司勋部为稽勋清吏司、考功部为考功清吏司。

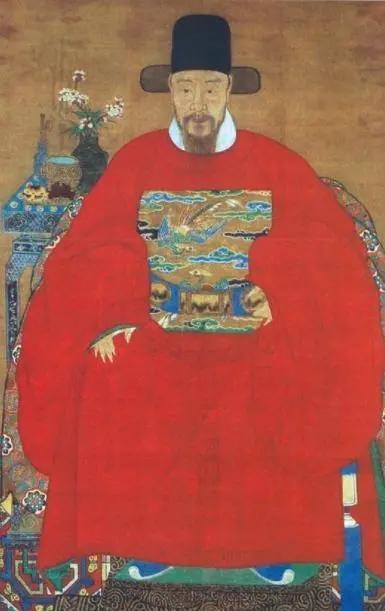

(图片来源于网络)

经过洪武时期的调整,吏部官员的人数和名称正式定型,但在建文和永乐时期还有两次比较大的变动。建文时期进行托古改制,六部诸司去除“清吏”两字,六部尚书由正二品继续抬升为正一品,又在尚书和侍郎之间增设侍中二人,官秩正二品。明成祖朱棣在“靖难之役”以后“悉复旧制”,废除了侍中制度,重新恢复尚书和侍郎的职权与地位。与此同时,明成祖朱棣因为迁都北平,于是设立行在六部。至永乐十八年(公元1420年),明成祖朱棣下令迁都北京,六部移至北京,裁并北京行部和六曹清吏司,南京六部并行不撤,但是前加南京二字,仅管理南京事务,尚书下设右侍郎辅佐,左侍郎时设时辍,侍郎以下官员名额也相应减少。大明政治中心完全移至北京,南京由此成为“养望之所”。

二、担任历任吏部尚书

从洪武十三年(公元1380)正月起,到崇祯十七年(公元1644)四月终,有明一代,担任过吏部尚书的共有98人。

其中,在明前期担任过吏部尚书的共有15人:偰斯、洪彝、刘崧、阮畯、李信、陈敬、余熂、赵瑁、詹徽、翟善、杜泽、茹瑺、张紞、蹇义、郭琎;

在明中期担任过吏部尚书共有45人:王直、何文渊、王翱、李秉、崔恭、姚夔、尹旻、耿裕、李裕、王恕、屠滽、倪岳、马文升、焦芳、许进、刘宇、张彩、刘机、杨一清、陆完、王琼、石珤、乔宇、杨旦、廖纪、罗钦顺、李承勋、桂萼、方献夫、汪鋐、许赞、熊浃、唐龙、周用、闻渊、夏邦谟、李默、万镗、吴鹏、欧阳必进、郭朴、严讷、胡松、杨博、高拱;

在明后期担任过吏部尚书共有38人:张瀚、方逢时、王国光、梁梦龙、严清、杨巍、宋纁、陆光祖、孙鑨、陈有年、孙丕扬、蔡国珍、李戴、赵世卿、杨时乔、赵焕、王象乾、郑继之、李汝华、周嘉谟、张问达、赵南星、崔景荣、李宗延、王绍徽、周应秋、房壮丽、王永光、闵洪学、李长庚、谢升、田维嘉、商周祚、庄钦邻、傅永淳、李日宣、郑三俊、李遇知。

(图片来源于网络)

三、明代吏部尚书籍贯

在地域分布上,明代“两京十三司”的省级行政区划中,除广西布政司、贵州布政司外,都有人担任过吏部尚书。南方十省中,共出吏部尚书50人。其中,南直隶12人,江西12人,浙江12人,湖广6人,福建3人,四川2人,云南2人,广东1人;北方五省中,共出吏部尚书47人。其中,北直隶13人,河南14人,山东8人,陕西7人,山西5人。另有一人籍贯不可考。

整体而言,明代吏部尚书的籍贯分布虽然比较广泛而且不均衡,但大致可分为三个等级。第一等级主要集中在河南、北直隶、南直隶、江西、浙江五个布政司,共 63 人,约占总人数的三分之二。第二等级为山东、陕西、湖广、山西四个布政司,共 26 人,占总数四分之一左右。第三等级为福建、四川、云南、广东四个较偏远地区的布政司,它们零星出现过几任吏部尚书,总共仅有8人,不到总数的十分之一。

另外,明代各省所出吏部尚书人数与各省进士数在全国所占比重大致保持一致。这也好理解,明代官员尤其是文职官员基本都是进士出身,一省所出进士。据吴宣德所著的《明代进士的地理分布》中《明代直省进士分布见表》所记载,明代进士可纳入地理分布统计的(交趾、高丽、辽东除外)总数为24788人。其中,进士人数2000人以上的,依次是南直隶3892人、浙江3444人、江西2756人、北直隶2419人、福建2337 人五省,其后是山东1734人、河南1684人、湖广1501人、四川1422人、山西1139人、陕西1022人、广东883人、云南 247 人、广西 209人、贵州 99 人(吴宣德:《明代进士的地理分布》)。而明代吏部尚书的籍贯主要集中在河南、南直隶、北直隶、江西、浙江、山东等地区。从各省所出进士数和吏部尚书人数对比看,一般一省进士数较多的,担任吏部尚书者也较多。

(图片来源于网络)

四、明代吏部尚书入仕途径

明代的98位吏部尚书除洪彝(洪彝有可能也是非进士出身)不可考外,共有84人为进士出身,比例超八成,荐举次之,共有8人,将近十分之一,其余的3人出身于国子监(南直隶翟善;湖广茹瑺;北直隶郭琎),另有2人属前朝旧臣(南直隶偰斯为旧元嘉定知州;浙江阮畯为旧元教官)。事实上,荐举、国子监、前朝旧臣三条入仕途径集中在明前期,明代中后期的吏部尚书均为进士出身。

-

- 演员庞敏:长得漂亮演技好,嫁圈外丈夫,幸福美满

-

2025-04-25 03:52:12

-

- 收藏!74张屋顶露台花园实景照片经典案例,这样设计简直太好看

-

2025-04-25 03:49:58

-

- 性价比最高的前十五款笔记本,戴尔垫底,第一名实至名归

-

2025-04-25 03:47:43

-

- 生物学家吓呆了,树蛇居然会用绳子套马的办法来爬树

-

2025-04-25 03:45:29

-

- 丙二醇,究竟是个什么东西?

-

2025-04-25 03:43:15

-

- 飞花令“春”诗句全集

-

2025-04-25 03:41:01

-

- 带你了解「世界四大美术学院」「世界五大艺术学院」|艺术留学

-

2025-04-25 03:38:46

-

- 万历皇帝朱翊钧:推翻新政,20年不上朝,明朝灭亡的罪魁祸首

-

2025-04-25 03:36:32

-

- 来北京的女子,图什么?

-

2025-04-25 03:34:18

-

- 北大毕业卖猪肉,18年后的生活令人意外:果然很多人忽略了这件事

-

2025-04-25 03:32:04

-

- 承德市十大特色小吃

-

2025-04-25 03:29:49

-

- 世界最辣十种辣椒排行榜

-

2025-04-25 03:27:35

-

- 不丹国王:17岁登位,娶同胞4姐妹生10个孩子,51岁退位享福

-

2025-04-25 03:25:21

-

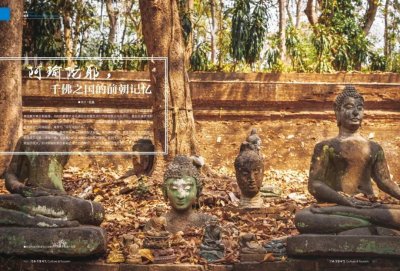

- 阿瑜陀耶,千佛之国的前朝记忆

-

2025-04-25 03:23:06

-

- 世界上10种最危险的甲壳类动物

-

2025-04-25 03:20:52

-

- 在泰国如何防骗?10种常见骗局解读

-

2025-04-24 21:31:00

-

- 【和政人物】一代名将邓愈

-

2025-04-24 21:28:46

-

- 小众又烧钱 翼装飞行何时能飞进普通人的生活?

-

2025-04-24 21:26:31

-

- 今日新闻速览10条

-

2025-04-24 21:24:17

-

- 洪荒第一妖皇之打服帝俊和东皇太一

-

2025-04-24 21:22:03

农村留守妇女无聊寂寞甘愿出轨,于情于理不合,有违伦理道德

农村留守妇女无聊寂寞甘愿出轨,于情于理不合,有违伦理道德 盘点现任福州长乐籍优秀企业家

盘点现任福州长乐籍优秀企业家