清朝时期的布政使,职责范围有多大?相当于现在的什么职务?

清朝时期的布政使,职责范围有多大?相当于现在的什么职务?

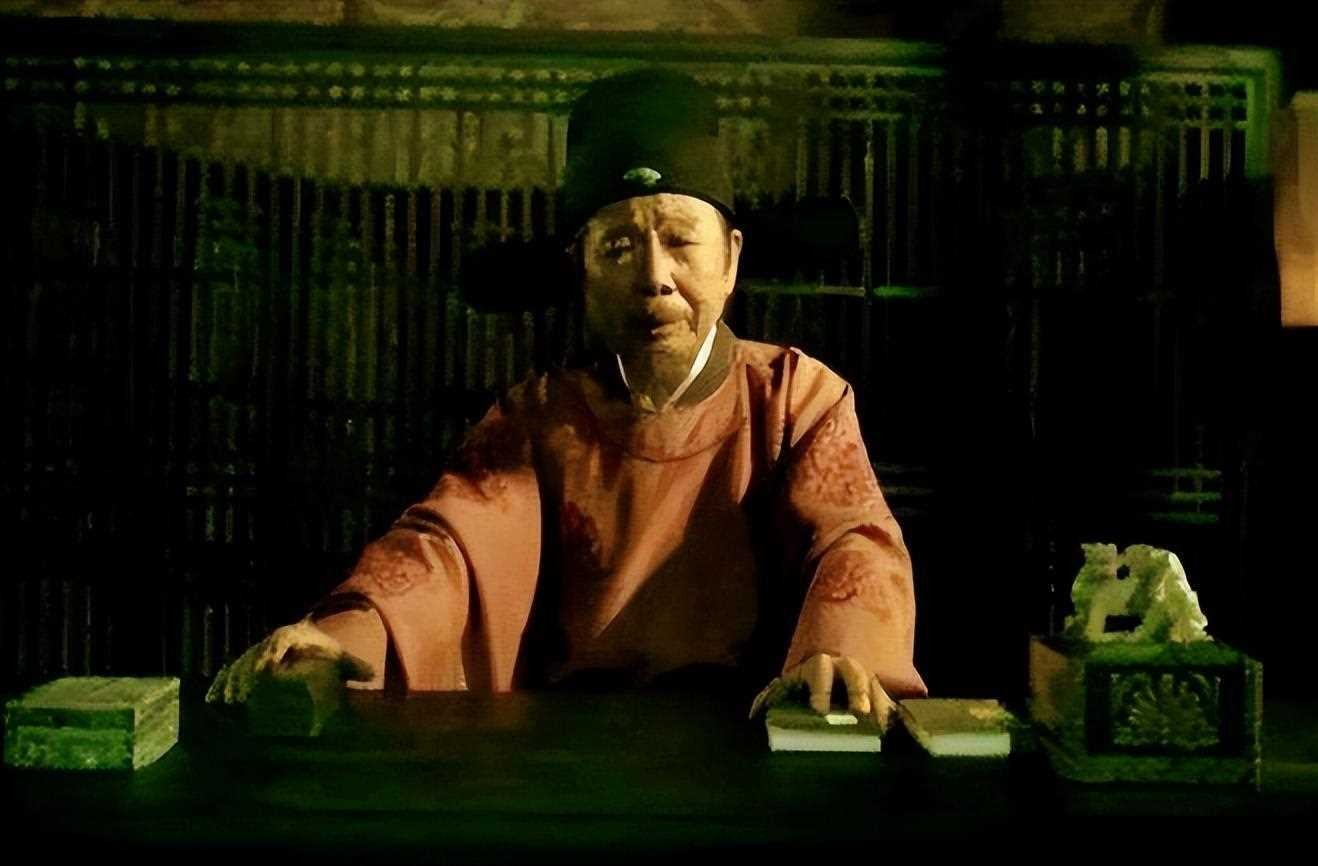

进入乾隆时期,清朝再次迎来了权力格局的深刻调整。1735年,乾隆帝即位,他十分注重加强中央集权,削弱地方势力。在对地方官制进行调整时,乾隆帝明确规定:“外官官制,向以布政使领之,但督抚总制百官,布、按二司皆其属吏。”

这一决定进一步削弱了布政按察在地方上的威信和影响力。他们从省级第一、第二号人物,沦为第三和第四号官员。此外,官员报告事务的对象也发生变化,首先向督抚官而非布政按察使汇报。这一调整对于强化皇帝通过督抚对地方的监督力度、削减地方自主权起到了关键作用。

这种改革加强了中央对地方的控制,使得官僚体制运转更加有序,但也逐渐削弱了布政按察的独立性。

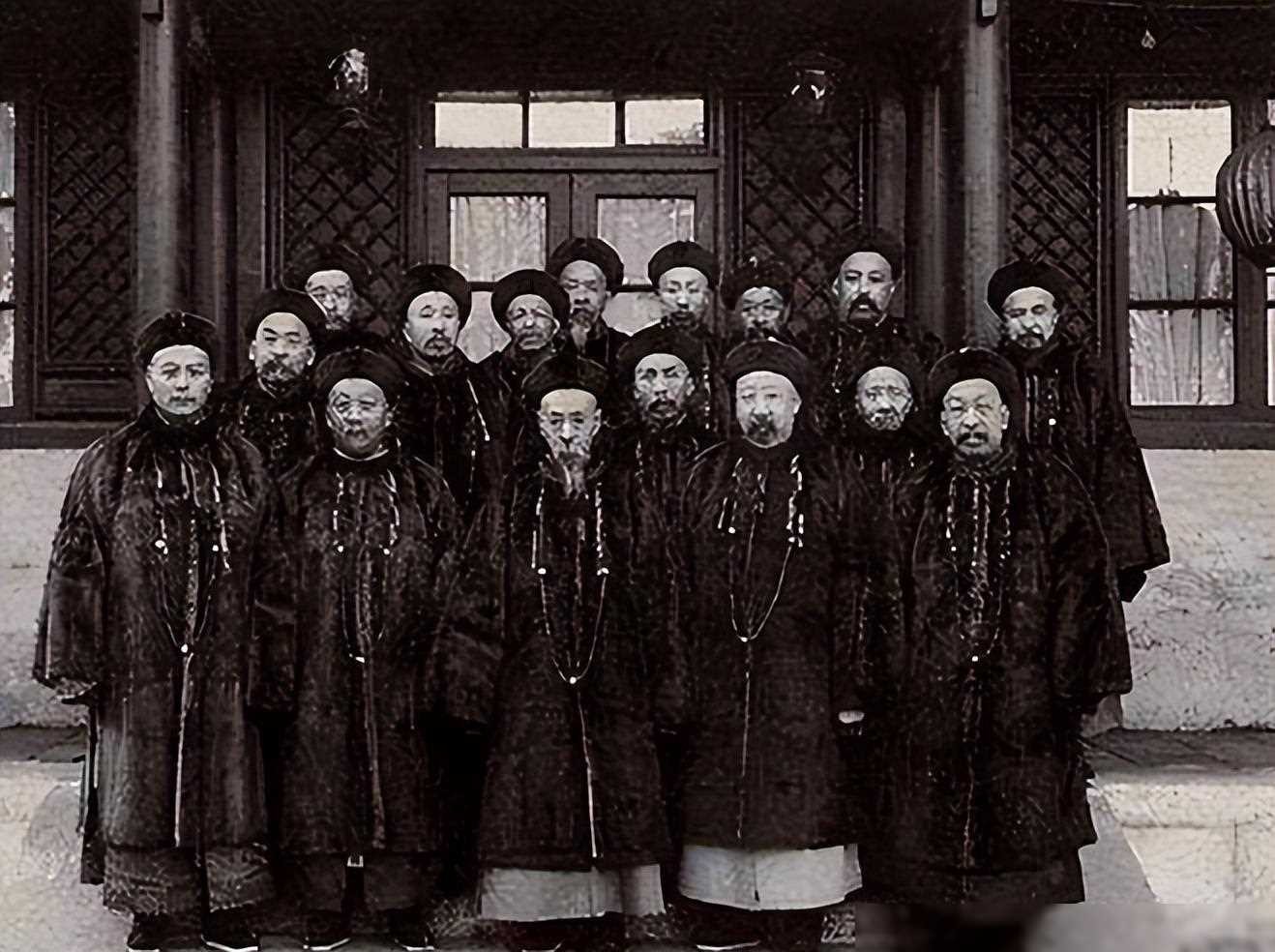

清代中期,总督和巡抚作为“督抚”成为地方军政的主宰。这直接导致了布政使和按察使权力的相对衰落,它们渐渐变成了督抚手下的属官。这一权力结构的变化预示着地方豪强力量的崛起,地方势力开始在地方事务中占据主导地位。

布政按察的职能逐渐趋向专业化,主要集中在管理驿传、改革地方积弊、举荐人才等方面。他们的权力已不如过去显赫,但在一些特定领域仍具有一定的影响力。

回顾布政使和按察使的职能,我们不禁要问:这些官职与现代政府职能部门有何对应关系?

从职能来看,布政使与现代省长有相似之处,都是一省政务的总负责者。按察使则更接近副省级领导人,主管司法系统与监察系统。然而,这种对应关系仍有限制,因为总督和巡抚等高官在地方的权力远超现代省级官员,其职权也更加广泛。

历史官职与现代政府职能的对比有其局限性,因为其所处的历史条件、社会体制均不同。我们需要超越表面的对比,深入理解各个历史时期的政治制度和运作逻辑,这是对我们历史思维与情境意识的一次深刻锻炼。

通过深入梳理布政按察这两个官职的历史渊源和职能变迁,我们不仅仅是在了解明清时期的政治体制,更是在审视中国封建官僚体制发展的一个缩影。这种思考不仅有助于我们理解过去,更能为当下提供一些借鉴和启示。

在推动现代化建设的今天,我们不妨从中吸取历史的智慧,避免一些历史上的弊端。加强中央与地方的协调,实现有效监督与权力制衡,是我们在治理体系中可以借鉴的经验。

历史是一面镜子,照见了我们过去的风雨历程,也映照出我们未来的可能。让我们怀揣对历史的尊重,在面向未来的道路上更加坚定自信。这不仅是对过去的致敬,更是对未来的负责。【未完待续】

-

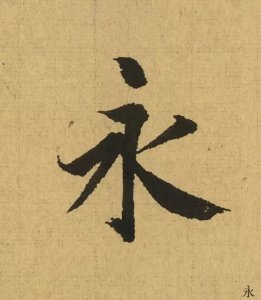

- 《兰亭序》全文单字放大324字(绝佳行书范本)

-

2025-09-14 02:05:05

-

- 67岁“亿万富婆”陈美凤,身材火辣追求者不断,现男友比她小30岁

-

2025-09-14 02:02:50

-

- 辽粤大战广东领先4分!周琦篮筐底上强度,手感冰凉罚球就是不中

-

2025-09-11 23:02:19

-

- 婚外情男性还是女性谁更会思念对方

-

2025-09-11 23:00:04

-

- 中国市场品牌前十的冰箱品牌都有哪些

-

2025-09-11 22:57:49

-

- 观音吊坠用什么颜色的线好 观音吊坠用红绳还是黑绳

-

2025-09-11 22:55:34

-

- 二次元题材开放世界游戏《Mirror 2: Project Z》公布

-

2025-09-11 22:53:20

-

- 兰芝喷雾怎么用?兰芝喷雾使用方法

-

2025-09-11 22:51:05

-

- 移民澳洲后悔死了,不清楚这些状况大家千万别申请澳洲移民

-

2025-09-11 22:48:50

-

- 低糖酵母和耐高糖酵母的区别(做包子用低糖酵母还是耐高糖酵母)

-

2025-09-11 22:46:34

-

- 日本东京「混血小萝莉」奥真奈美,号称「日本高校第一美少女」确实可爱萌

-

2025-09-11 22:44:20

-

- 颜值爆炸!新版倚天屠龙记殷素素扮演者陈欣予实力圈粉

-

2025-09-11 22:42:05

-

- 钟楚曦现身慈善晚会,168cm身高只有89斤,瘦成人干穿深V成功抢镜

-

2025-09-11 05:03:32

-

- 伯益:中国姓氏中的一位传奇人物

-

2025-09-11 05:01:17

-

- 父母对孩子劳动的评价怎么写(父母对孩子劳动的评价500字)

-

2025-09-11 04:59:02

-

- 那些挺孕肚坚守在临床一线的大夫们……

-

2025-09-11 04:56:47

-

- 4本经营诸天流小说,主角意外获得万界商铺系统,交易万千位面

-

2025-09-11 04:54:32

-

- 比特币等于多少人民币

-

2025-09-11 04:52:18

-

- 歌坛三十年,排名前十的感人歌曲!每一首,你都听过!

-

2025-09-11 04:50:03

-

- 3岁小孩简单短发扎发发型,好萌好可爱的发型扎法!

-

2025-09-11 04:47:48

农村留守妇女无聊寂寞甘愿出轨,于情于理不合,有违伦理道德

农村留守妇女无聊寂寞甘愿出轨,于情于理不合,有违伦理道德 第一裸模张筱雨堕落史:1年拍21套人体写真,远比你想象的大胆

第一裸模张筱雨堕落史:1年拍21套人体写真,远比你想象的大胆