中国历史上的毁灭性大地震:从华县到汶川的世纪之殇

中国历史上的毁灭性大地震:从华县到汶川的世纪之殇

中国作为世界上地震灾害最为严重的国家之一,历史上曾多次遭受大地震的沉重打击。这些地震不仅造成了惊人的生命财产损失,更在中华民族的集体记忆中留下了难以磨灭的创伤。本文回顾中国历史上最具破坏性的几次大地震,通过真实数据展现自然灾害的残酷威力,同时思考人类在面对地球"怒吼"时的脆弱与坚韧。

1556年华县地震:人类史上最惨烈的自然灾难

1556年1月23日(明嘉靖三十四年十二月十二日),陕西华县一带发生8.3级特大地震,震中烈度高达11度。这场地震以其惊人的死亡人数被载入史册——据史料记载,地震直接或间接导致83万人死亡,成为人类历史上死亡人数最多的地震灾难。

地震发生时正值隆冬深夜,大多数居民正在熟睡,猝不及防。极震区覆盖陕西、山西、河南三省约28万平方公里,90余县受灾。史料记载:"官吏军民压死八十三万有奇","山崩川竭,城郭尽毁,庐舍倾塌,人畜死伤无算"。由于黄土高原地区广泛分布的窑洞在地震中大规模坍塌,加之震后瘟疫流行,最终形成了这一骇人听闻的死亡数字。

华县地震的破坏力如此之大,以至于催生了中国历史上最早的系统性抗震经验总结。明代官员秦可大在《地震记》中详细记录了灾情,并提出"择高旷处避之"等实用避震建议,这可能是世界上最早的抗震知识普及。

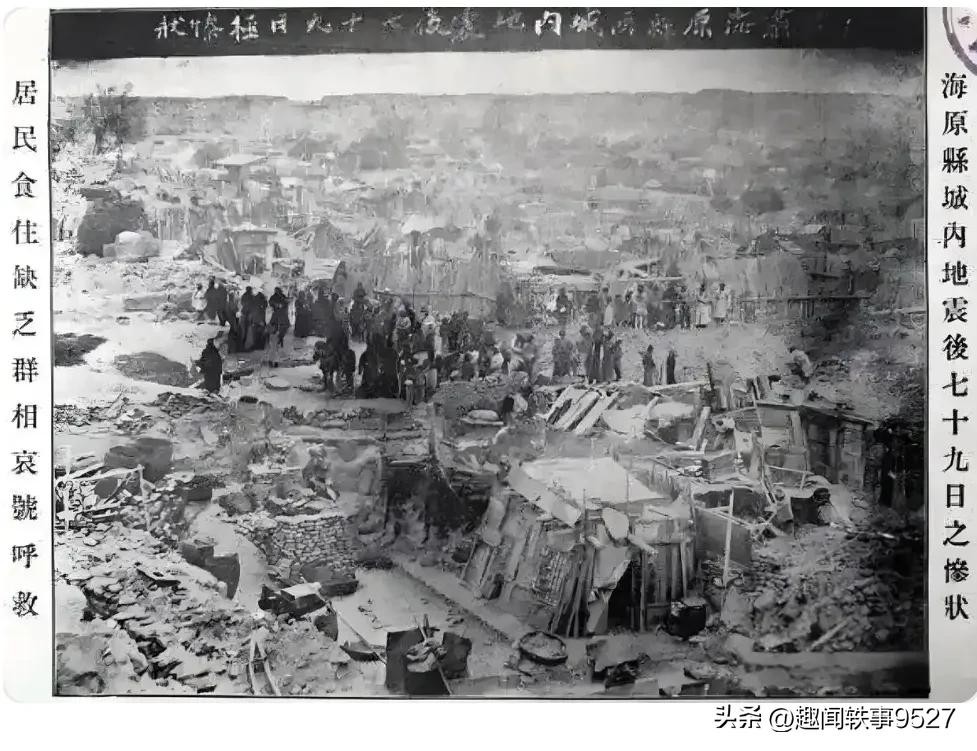

1920年海原大地震:二十世纪最强烈的地壳运动

时间来到二十世纪,1920年12月16日20时06分,宁夏海原县发生8.5级特大地震,震中烈度达到惊人的12度,释放能量相当于11.2个唐山大地震。这场地震造成约28.8万人死亡,30万人受伤,受灾面积达251万平方公里,相当于中国国土面积的四分之一。

海原地震的破坏范围之广前所未有。据记载,北京电灯摇曳,上海时钟停摆,香港、广州、越南海防均有明显震感。震中地区更是惨不忍睹——海原县城几乎被夷为平地,全县59%的人口遇难;甘肃境内23万人死亡;固原、隆德等县城毁坏殆尽。

地震还引发了大规模次生灾害:山体滑坡堵塞河流形成四十多个堰塞湖;地裂缝绵延数百公里;气候骤变导致幸存者冻死无数。当时《中国民报》报道:"余震终夜不休,大风骤起,天地晦暗,人民牲畜冻死不计其数"。

1976年唐山大地震:现代城市的瞬间毁灭

1976年7月28日凌晨3时42分,河北唐山市发生7.8级地震,震中烈度11度。这场发生在人口稠密工业城市的地震,在短短23秒内就将一座百万人口的城市变为废墟,造成24.2万人死亡,16.4万人重伤,直接经济损失超过100亿元。

唐山地震的惨烈程度震惊世界。据统计,地震导致唐山市85%的建筑倒塌或严重损坏;铁轨扭曲,桥梁断裂,供水供电系统完全瘫痪;开滦煤矿井下万名矿工被困。由于地震发生在凌晨,大多数居民尚在睡梦中,加之当时建筑抗震标准低,最终酿成了这场二十世纪死亡人数最多的地震灾难。

值得一提的是,唐山地震前曾出现诸多异常现象:地下水异常、动物行为反常、地光地声等,但因当时地震预测水平有限,未能有效预警。这场灾难直接推动了中国地震监测预报体系的建立与完善。

2008年汶川地震:新世纪的第一场国殇

2008年5月12日14时28分,四川汶川县发生8.0级地震,震源深度14千米,震中烈度11度。这场新中国成立以来破坏性最强的地震造成69227人遇难,374643人受伤,17923人失踪,直接经济损失高达8450亿元。

汶川地震的破坏范围超过10万平方公里,重灾区包括四川、甘肃、陕西等省的51个县市。地震引发数以万计的山体滑坡和崩塌,形成了34处堰塞湖,其中唐家山堰塞湖威胁下游百万群众安全。都江堰、北川、映秀等城镇遭受毁灭性打击,大量学校、医院等公共建筑倒塌,引发社会对建筑质量的广泛关注。

与历史地震相比,汶川地震救灾展现了现代国家的应急能力:解放军迅速投入13万兵力;全国调集大量救援物资;社会各界捐款创纪录。灾后重建投入1.7万亿元,创造了"三年任务两年完成"的奇迹,但也留下了关于灾后心理干预、文化遗产保护等深刻思考。

历史启示:从灾难中学习生存智慧

纵观中国地震史,从1556年华县地震到2008年汶川地震,每一次大灾都是一次惨痛的教训,也是一次进步的契机。中国古代就积累了丰富的地震前兆观察经验,如《重修隆德县志》记载的井水浑浊、动物异常等六种预兆;现代则发展出越来越精密的地震监测网络和建筑抗震标准。

值得警惕的是,中国地处环太平洋地震带和欧亚地震带之间,20世纪以来全球7级以上地震有35%发生在中国。随着城市化进程加快,人口和财富更加集中,潜在的地震风险不降反升。因此,普及防震知识、提高建筑质量、完善应急体系,仍是摆在我们面前的长期课题。

从历史中我们明白:人类无法阻止地震发生,但可以通过科学认识和充分准备,将灾害损失降到最低。每一次对历史的回顾,都是为了更好的未来。那些逝去的生命提醒我们:敬畏自然,珍视生命,科学发展,才是应对地震这一"群灾之首"的根本之道。

-

- 巴金与萧珊:长久且深刻的情感守护

-

2025-08-09 22:09:09

-

- 诗琳通公主终身未嫁为泰国王室奉献一生心血

-

2025-08-09 22:06:54

-

- 伏羲和女娲是什么关系?都是人首蛇身,人们为何自称龙的传人?

-

2025-08-09 22:04:39

-

- 不错,《葵花宝典》却有原型

-

2025-08-09 22:02:24

-

- 孙元良:黄埔军校的英雄还是历史的罪人?揭秘他的传奇与争议一生

-

2025-08-09 22:00:09

-

- 东皇太一:宇宙主宰与神话传奇

-

2025-08-09 21:57:54

-

- 邓超断崖式衰老惊呆众人!45岁的人像60岁,头发胡子全白判若两人

-

2025-08-09 21:55:39

-

- 春妮:23岁嫁给蒋虎,38岁与郭德纲传绯闻,40岁嫁给央视主持人

-

2025-08-09 21:53:24

-

- 五本扮猪吃老虎的精品小说,爽点十足,骚操作不断,书荒必备!

-

2025-08-09 21:51:09

-

- 看西方文明史,解读当代中国

-

2025-08-09 20:42:29

-

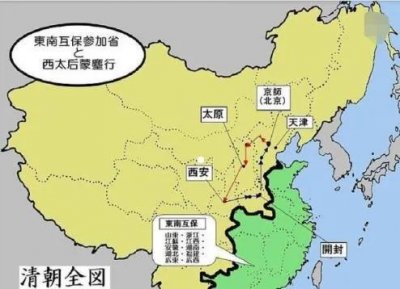

- 何为东南互保?这个方针是如何出台的?

-

2025-08-09 20:40:14

-

- 汽车不烧油只烧水,你信吗?

-

2025-08-09 20:37:59

-

- 小悦悦事件11周年回顾,18名路人冷血旁观见死不救值得令人深思

-

2025-08-09 20:35:43

-

- 广东省属重点中学——佛山南海中学

-

2025-08-09 20:33:27

-

- 一旦台湾回归后,谁最有能力担任省长这四位候选人呼声最高

-

2025-08-09 20:31:12

-

- 迪拜大王子33岁时离奇死亡,王储之位和未婚妻都被弟弟“继承”

-

2025-08-09 20:28:57

-

- # 穆桂英:巾帼英雄的传奇人生

-

2025-08-09 20:26:41

-

- WERO携手埃奥特动力电池与正道新能源科技,共筑CNT固态电池纪元

-

2025-08-09 20:24:26

-

- 传统特色美食「臭鳜鱼」,起源安徽,出名湖南,闻起来臭吃起来香

-

2025-08-09 20:22:10

-

- 令拿破仑皇帝和英国太子倾倒的雕塑:罗马卡比托利维纳斯像

-

2025-08-09 19:15:31

全国十大火车站排名

全国十大火车站排名 两个儿子长大了!詹姆斯大儿子情场得意,小儿子天赋异禀

两个儿子长大了!詹姆斯大儿子情场得意,小儿子天赋异禀